令和七年のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公である蔦屋重三郎は、寛政三年に幕府から身上半減の処分を受けました。この苦境を巻き返しために彼は一代プロジェクトに打って出ました。それが謎の絵師と呼ばれる「東洲斎写楽」による歌舞伎役者の大首絵の出版です。これら大首絵二十八枚に引き続きわずか十ヶ月の間に150点あまりの大量の浮世絵を制作した後に、この写楽は忽然と消えてしまいました。私は、この写楽の謎を解明する一助になれば思いまして、このサイトを立ち上げました。結論から述べますと「写楽の大首絵はとても情報量が多い、(故に複数の人間によって描かれた可能性が高い)、そして立体的であり、いわばキュビズムのさきがけと言える」というものです。

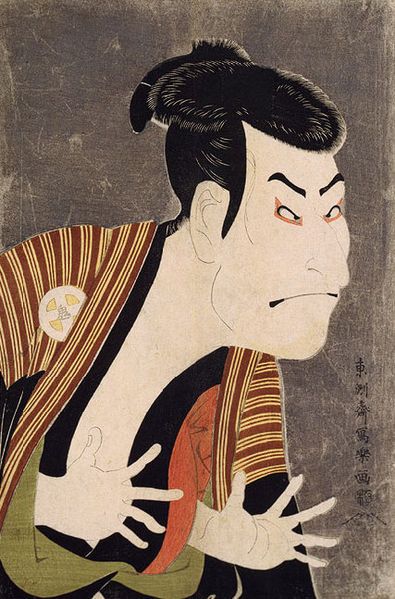

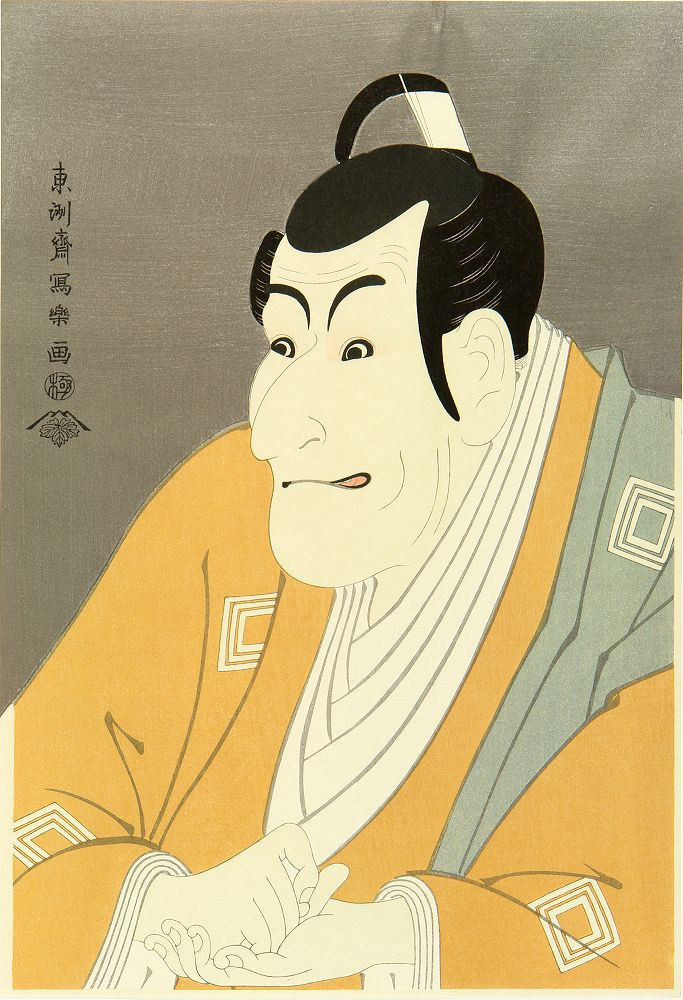

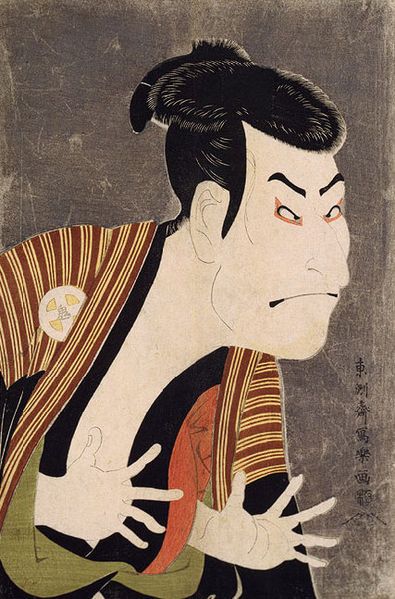

まずはこの写楽の代表作の「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」を見て、是非試してほしいことがあります。

この大首絵の画像の上に指を置いて、江戸兵衛の左目部分を隠してみて下さい。するとなんと真横を向いた江戸兵衛になるのです。

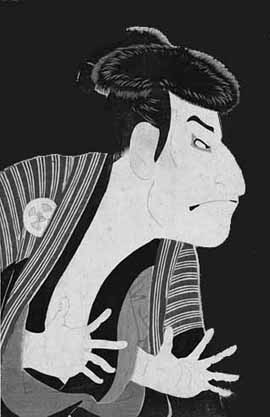

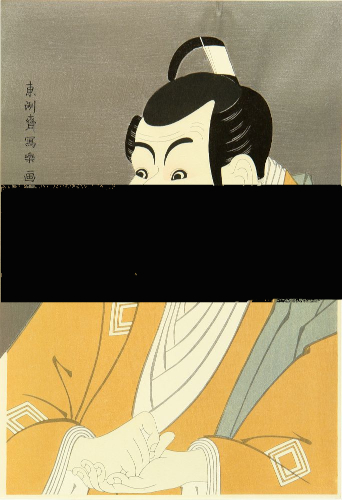

実際にその部分を塗りつぶした画像が下図で、鼻のライン、そして口の引き締まり方、顎の形、眉と目の形、目線も前を見ているようだし、髷、耳の形そして首から下の胸元から肩の感じ、さらにぬっと出た両手も、真横から見たスケッチを元に描いたと思えてきます。

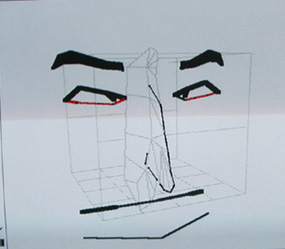

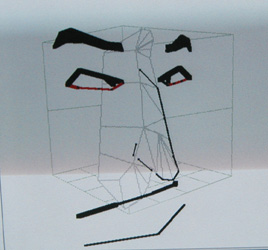

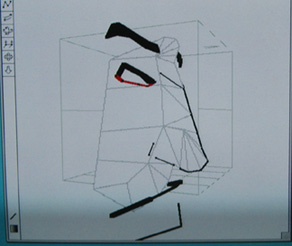

上の三図は「六角大王」で描いた図を順に動かしたもの 一番右の真横を向いた図の眉毛の形状が江戸兵衛と同じことに注目 「奴江戸兵衛」の絵は本来はこの角度から描くのなら、左眉も左目も右側に比べて短くならないといけないのに、全く同じ大きさで描かれています。

上図は喜多川歌麿の「高島おひさ」です。左右の眉と目の比率の、A:aとB:bは、1.9:1と、1:0.6になっています。つまり眉が目の倍近く、そして左が右の倍に近いという比率です。これに対して「奴江戸兵衛」の比率を見ると、2.2:1.3と1.5:0.9となります。

さらに頭に対して顔全体の造作が大きくて、まるでお面を被った人物のように浮き出て感じられます。また鼻や口もとても大きく描かれていて、それでもバランスを保っているので迫力を増しています。そして江戸兵衛の左目の部分だけをクローズアップで見ると、横目でこちらに意識をむけつつ怒っているような視線が感じられます。つまり左右の目で見ている所が違っていて、それらがこの絵の迫力を増しています。

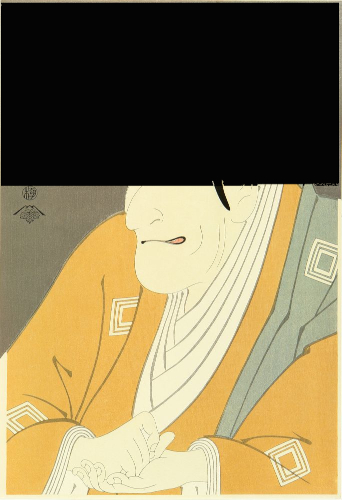

もう一つ代表作の市川鰕蔵の竹村定之進を見てみましょう。

顔の上半分を隠した図と下半分を隠した図を比較するとズレがあるのが分かるかと思います。表情を見ると左は「何かに気付いた・高速に頭の中が動いている」、右は「じっくりと落ち着いてこれからのことを考えている表情」に見えます。さらに鰕蔵の向かって左側の襟が、右の襟より太く描かれ左肩全体がこちらに折り込まれているように盛り上がっています。つまりいろんな角度から見た顔が、一つに纏められており、すこぶる立体的な印象を受けるのです。これはいわば「キュビスム」のさきがけと言ってもいいのではないでしょうか。

キュビスムとは Wikipediaより

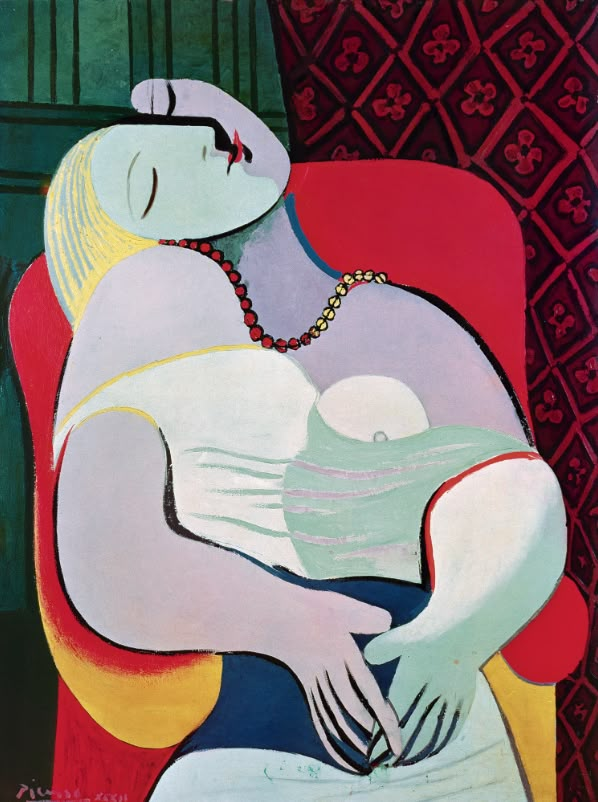

キュビスム(仏: cubisme、立体派)は、20世紀初頭にパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックによって創始され、多くの追随者を生んだ現代美術の大きな動向である。多様な角度から見た物の形を一つの画面に収めるなど、様々な視覚的実験を推し進めた。

ピカソ 夢(1932)女性の左側の顔(上の部分)を隠すと横顔になる

コメント