今度は、写楽の描いた役者達の顔について、共通する特徴について考察したいと思います。まず写楽の描く大首絵の顔の特徴について、

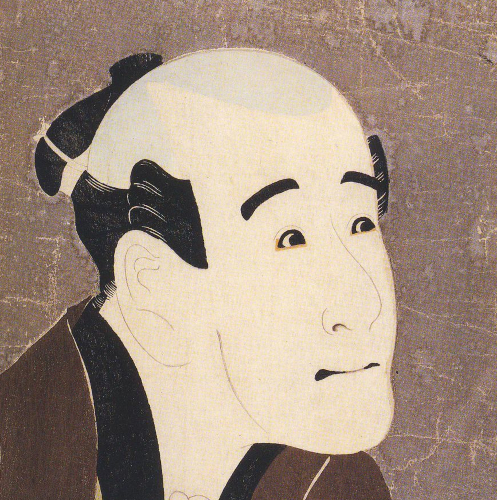

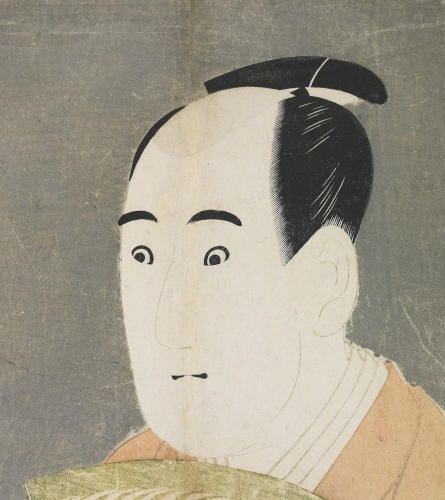

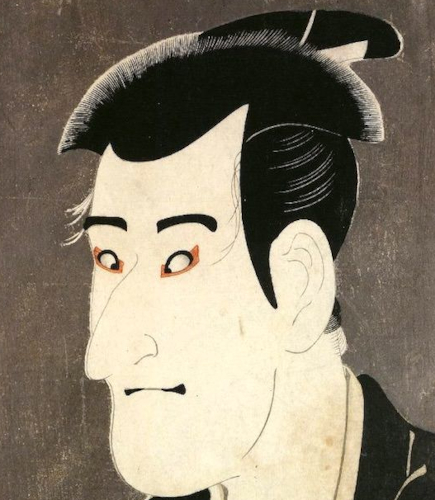

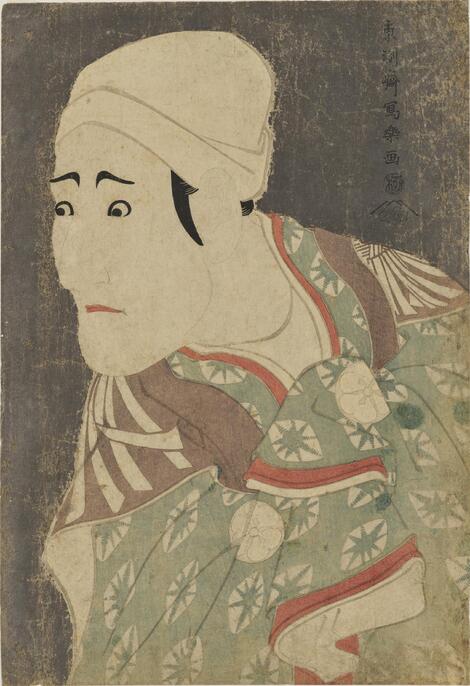

1.頭部の中に占める「顔」の割合が多い。また顔の中央部・目から口までの部分(人相学でいう「中停」)の部分がやはり大きい。従って小さい頭(といってもかなりの大きさですが)に、大きな顔をぐっと嵌め込んでいる印象を免れない。よって何かお面を被っているような印象を受けます。

2.実に「眉毛」の形が多彩である。そしてそれと「口」の形が対応している。

3.眉と目の間(田宅)が広い。眼の上部のみ、太い輪郭線で描かれている。

4.鼻のラインも多彩であるが、基本的に縦長で大きい。鼻の中央の線が切れている(よく指摘される写楽の特徴の一部)そして鼻の穴を示す線が小鼻のすぐ脇から出ている

5.概して、鼻が大きい割に、口が小さい(大谷鬼次のような例外もあり)

6.耳は、4の鼻の下のラインを切っているのと同様に、耳たぶと耳の輪郭の線が切れている。また顔の中心線を取ると、鼻の下(人中)の真下に唇の端が来ている。そして口の端が顔の向こう側の線と交差せずに、少し間隔をあけている。

7 .顔の大小、太っているかどうかに関わらず、いわゆる「えら」の部分が張っている。また顎の形が丸く盛り上がってむっちりしているなど、共通している。

顔以外では、最初のページで取り上げたように肩の部分が、角度が「内側」に折り返しているように感じ取れる作品が多い。

8.そして斜前から人物を見た構図なのに、鼻の付け根(山根)から左右の目までの距離、および眉間から左右の眉までの距離が等しい。つまり「正面から見た顔」を折り紙のように折って嵌め込んでいるように感じられる。

繰り返しになりますが再度説明します。下左の歌麿の「高島屋おひさ」の、左右の眉と目の比率がA:aとB:bで、1.9:1と、1:0.6になっています。つまり眉が目の倍近く、そして左が右の倍に近いという比率です。これが写楽ですと、例えば下右の「八代目守田勘弥の駕篭舁鶯の治郎作」を調べてみると、A:aとB:b(この場合逆向きなので、右をA左をBとします)2:1.3と1.8 :1となり、特に左右の距離にあまり差がないということになります。ちなみに「大谷鬼次の奴江戸兵衛」だと、2.2:1.3と1.5:0.9となります。

9.全体的に、耳・鼻・顎のライン・形状は、斜め前というより、真横から見た形に近い。つまり写楽は人の「横顔」をスケッチした経験が豊富である。

10. 頭頂部の頭蓋骨のカーブが実に正確に表現している。また体の正中線・軸がしっかりと描かれている。これは絵をうごかしてみるとはっきり分かります。西洋の絵画のように「美術解剖学」を基にしているのではないかと思えるほどです。

もう一つ見てみます。

次に全体や他の部分を見ていきます。

11.絵にインパクトがあり、キャッチ―である。(よって大きく見える)例えば大谷鬼次の奴江戸兵衛はひと目を引くのでポスターによく使われます。令和七年東博で開催の「コンテンツビジネスの風雲児・蔦屋重三郎」展で、写楽の大首絵を集めた展示がありました。作品保護のため照明を落としているのですが。雲母刷りの効果か少し離れた所からも浮かび上がるようにはっきりと見えたのが印象的でした。

他の浮世絵師の大首絵ですと、このようなことはないのではないでしょうか?

12.すべての作品ではありませんが、描線の特徴として角で線が交わるのを嫌って、ほんの少し離して描く描き癖がある。

13. 人物のキャラクターが確立している。これはどういうことかと言いますと、動かすとそのままアニメの登場人物のように生き生きとするということです。たとえば大谷鬼次の江戸兵衛が拳をグ握ると力強くなり、うなだれただけで情けない印象になります。その下の「市川鰕蔵の竹村定之進」の鰕蔵が愉快なおじさんになり、「二代目沢村淀五郎の川連法眼と初代坂東善次の鬼佐渡坊」の二人はそれこそ歌舞伎の中での台詞回しのように感じられます。

以上かなりの数の特徴を挙げてみましたが、これらはほんの一部にすぎません。

次章では、これらの情報量の多い絵を見ることで私達はどう感じるのかを考察します。

コメント