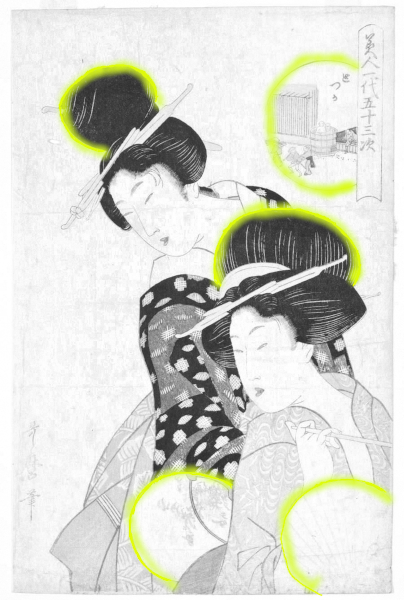

我が国の物理学者の嚆矢である寺田寅彦に、「浮世絵の曲線」という随筆があります。彼は夏目漱石門下であり、また江戸文化にも造詣が深い人物でした。その随筆の文中に「(浮世絵の)頭髪の輪郭をなしているいろいろの曲線がまた非常に重要な役目をしている。歌麿以前の名家の絵をよくよく注意して見ると髷や鬢の輪郭の曲線がたいていの場合に眉毛と目の線に並行しあるいは対応している。櫛の輪郭もやはり同じ基調のヴェリエーションを示している。同じ線のリズムの余波は、あるいは衣服の襟に、あるいは器物の外郭線に反映している。たとえば歌麿の美人一代五十三次の「とつか」では、二人の女の髷の頂上の丸んだ線は、二人の襟(えり)と二つの団扇(うちわ)に反響して顕著なリズムを形成している。」とあります。https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2450_11115.html

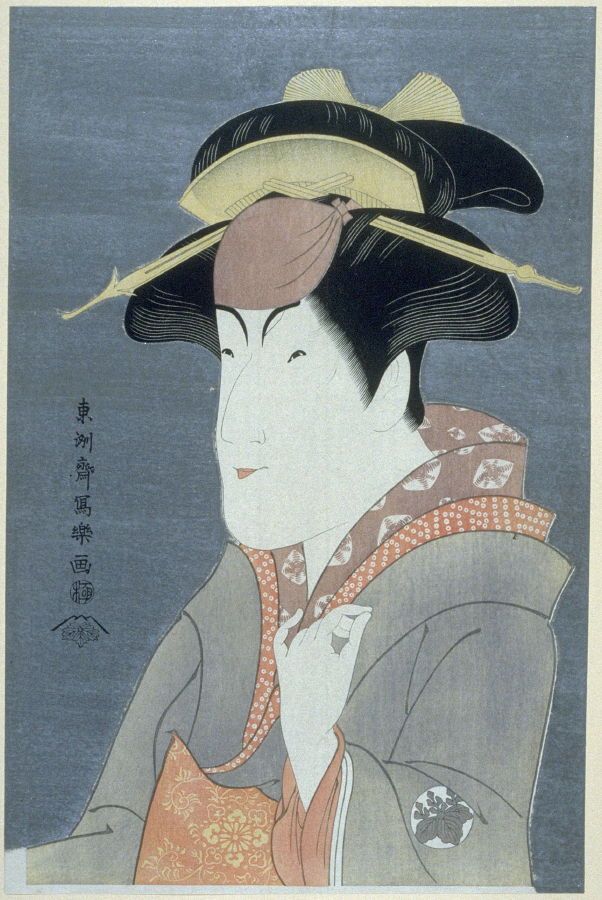

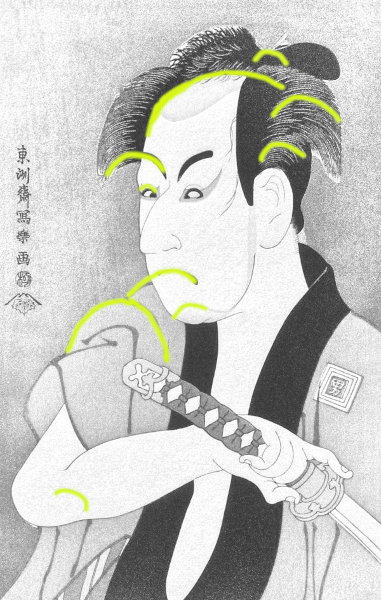

喜多川歌麿「美人一代五十三次」より とつか (1804)

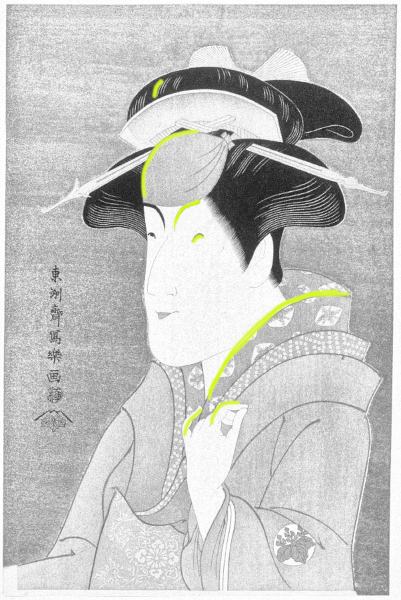

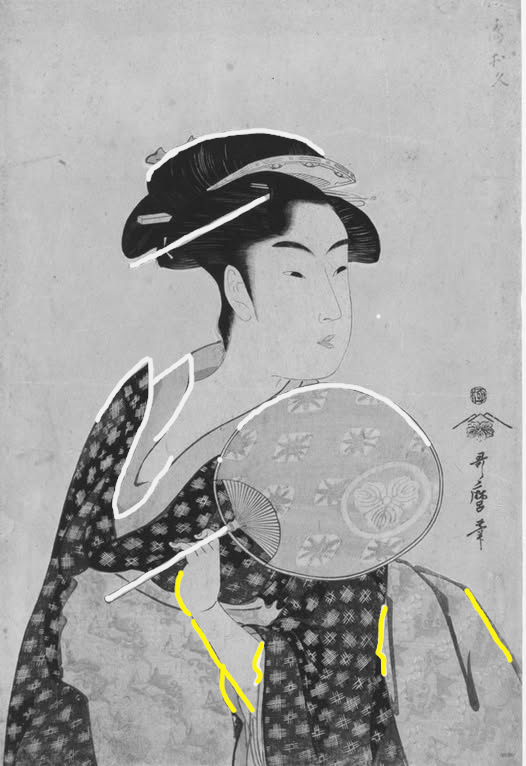

そして続いて「写楽の女の変な目や眉も、これが髷の線の余波として見た時に奇怪な感じは薄らいでただ美しい節奏を感じさせる。」とあります。おそらく「初代中山富三郎の松下神酒之進娘宮ぎの」を指しているのだろうと思います

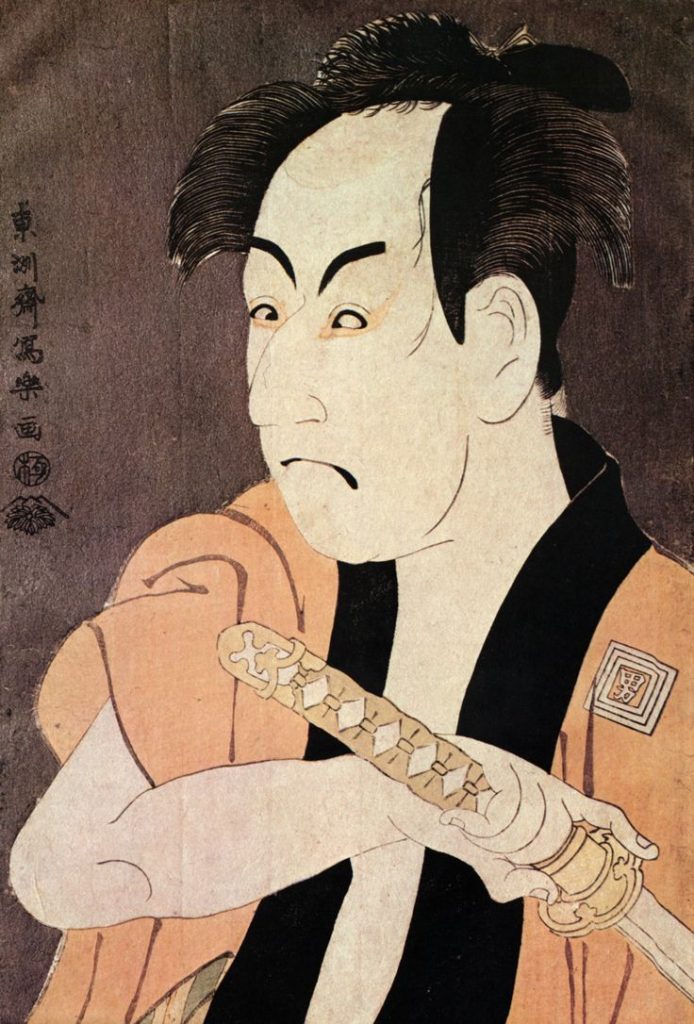

分かりやすくそれぞれの絵の中に隠されている図形を挙げてみました。確かに指摘の通りこれらの造形が、絵にリズム感を与えています。他の浮世絵師と比較すると写楽の大首絵はこの仕掛けの絵が多いのですが、とりわけ「市川男女蔵の奴一平」はそれが顕著にうかがえます。丸いカーブした図形のモチーフがいっぱい出てきます。

さらに寺田の指摘は「次に重要なものは襟

の線である。多くの場合に数条の並行した、引き延ばされたS字形となって現われているこの線は、鬢

の下端の線などと目立った対偶をしている。そして頭部の線の集団全体を載せる台のような役目をしていると同時に、全体の支柱となるからだの鉛直線に無理なく流れ込んでいる。それが下方に行って再び開いて裾

の線を作っている。」と続きます。これはまさに多くの写楽や歌麿の作品にいえる特徴を示しております。

写楽の奴一平の中に多くの曲線が隠れている仕掛けは意図的に行われており、これはひょっとして版元の蔦屋からの要請だった可能性があると私は感じております。というのは歌麿が蔦屋から出した作品にも「とつか」のような仕掛けがあるからです。

「簪とおひさの持つ団扇の柄が平行」「団扇の上側の輪郭線のカーブとおひさの髷の上部のカーブが相似形」「おひさの左手と後ろの帯の線が平行」などなど。他にも相似形が隠れています。

もうひとつ寺田寅彦は浮世絵の「線」の美しさに触れています。

「北斎

の描いたという珍しい美人画がある。その襟

がたぶん緋鹿

の子か何かであろう、恐ろしくぎざぎざした縮れた線で描かれている。それで写実的な感じはするかもしれないが、線の交響楽として見た時に、肝心の第一ヴァイオリンがギーギーきしっているような感じしか与えない。これに反して、同じ北斎が自分の得意の領分へはいると同じぎざぎざした線がそこではおのずからな諧調

を奏してトレモロの響きをきくような感じを与えている。たとえば富岳三十六景の三島を見ても、なぜ富士の輪郭があのように鋸歯状になっていなければならないかは、これに並行した木の枝や雲の頭や崖を見れば合点される。そこにはやはり大きな基調の統一がある。」

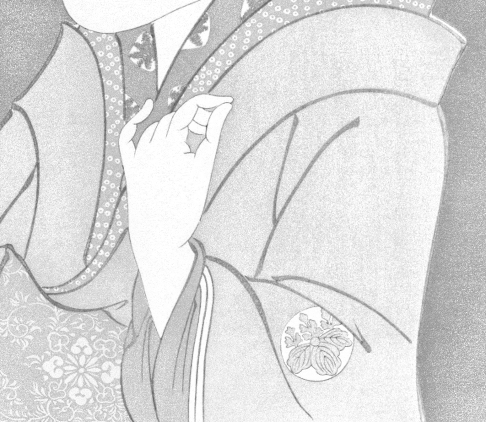

最後に写楽と歌麿の描線の違いを挙げておきます。

写楽の描線 起点から終点まで均等な力でなめらかに描いている

歌麿の描線 なめらかだがカーブの真ん中部分はわずかに太く描いている

いずれにせよ二人の絵師の描く描線は、とても美しく熟練した筆捌きを感じさせます。

コメント